Biodiv'Cevennes, l'atlas de la flore et de la faune du Parc national des Cévennes

Depuis sa création en 1970, le Parc national des Cévennes contribue à la

connaissance des patrimoines naturels. Ces derniers constituent une

biodiversité particulièrement riche fortement liée aux activités

humaines et à une grande diversité climatique et paysagère.

L’établissement public porte une responsabilité importante dans

l'acquisition et la diffusion de cette connaissance. Cet atlas vous

présente des observations réalisées dans le cadre de différents

protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni

d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

Fiches espèces

Retrouvez la fiche de chaque espèce avec leur carte des observations, leur répartition altitudinale et mensuelle, ainsi que des descriptions, photos, vidéos, audios et liens complémentaires

Fiches communes

Découvrez les espèces observées sur chaque commune du parc national et affichez leurs observations sur la carte de la commune.

Galerie photos

Découvrez les photographies des différentes espèces, réalisées principalement par les agents du Parc national lors de leurs missions sur le terrain.

Faune

Une biodiversité pléthorique !

La faune du Parc national est extrêmement diversifiée. Plus de 2 400

espèces ont été répertoriées. On y trouve des espèces aussi bien

méditerranéennes que continentales ou alpines ; forestières, steppiques,

rupestres ou liées aux milieux humides.

La richesse de la faune du Parc national est caractérisée par la

présence de 70 espèces de mammifères (sur 135 en France), 195 espèces

d’oiseaux (dont 135 nicheuses), 16 espèces d’amphibiens, 15 espèces de

reptiles, 23 espèces de poissons et plus de 2 000 espèces d’invertébrés

(dont 1 824 d’insectes).

Des animaux d’une grande valeur patrimoniale

En se fondant sur la nomenclature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), on dénombre 42 espèces strictement menacées (dont 11 en danger et 31 vulnérables), 18 espèces rares, 14 espèces au statut indéterminé, et 20 espèces à surveiller. Le Parc national abrite aussi des espèces d’intérêt communautaire. 103 sont concernées par la directive européenne « Habitats » - dont 2 sont des espèces prioritaires, la rosalie alpine et l’osmoderme érémite – et 48 par la directive « Oiseaux » - dont une prioritaire, le vautour moine. Enfin, 229 des espèces présentes sont totalement protégées par le Code de l’environnement français.Le rôle de l’homme, important mais contrasté

L’homme a constitué un facteur direct de disparition pour les espèces de grande taille. Pratiquement tous les grands mammifères, ongulés et prédateurs, et la plupart des grands rapaces et gallinacés ont disparu à l’époque historique. Il a également indirectement favorisé de nombreuses espèces par son action sur le maintien des milieux ouverts : pelouses, prairies, cultures et landes. Ses modes de production, relativement peu agressifs pour le milieu naturel jusqu’à ce jour, ont préservé les chaînes alimentaires.Des réintroductions réussies

Enfin les différentes actions de gestion en faveur de la faune et, plus récemment, les réintroductions menées avec succès par le Parc national ont permis de favoriser ou d’assurer le retour de quelques espèces disparues, comme les vautours fauve et moine.Des espèces disparaissent, d’autres s’installent

L’homme cependant ne maîtrise pas tout. On constate des évolutions divergentes selon les espèces. Avec la disparition de l’outarde canepetière et de la perdrix grise, coïncide le retour de la loutre d’Europe et de la chouette de Tengmalm, pour ne citer que ces quelques exemples.

« La base de données du Parc national n'est pas un inventaire. Elle

rassemble des informations collectées dans le cadre de différents

protocoles scientifiques avec des objectifs différents. De fait, le

nombre important d'observations de bouquetins ne veut pas dire qu'il

s'agit de l'espèce la plus présente dans le massif mais bien d'une

espèces très suivie, notamment dans le cadre des réintroductions ! »

Pour en savoir plus :

https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-connaissances/les-patrimoines/la-faune.

Flore sauvage

Plus de 2 250 espèces de plantes à fleurs ont été recensées dans le

Parc national, ce qui représente 40 % de la flore française, sur

seulement 0,5 % de la surface du territoire national.

Certaines plantes présentent des histoires de vie remarquables, allant

des héritières de pratiques agricoles anciennes (prairies de fauche,

cultures extensives de céréales) aux exploratrices de la haute

montagne.

Le monde des plantes sans fleurs est également très diversifié dans le Parc national : 60 espèces de fougères, environ 730 espèces de mousses, plus de 1 000 lichens et plusieurs milliers de champignons ont été découverts ces dernières années, lors d'inventaires menés par des spécialistes en partenariat avec les équipes du Parc national.

Une telle diversité d’espèces est avant tout le reflet :

Le monde des plantes sans fleurs est également très diversifié dans le Parc national : 60 espèces de fougères, environ 730 espèces de mousses, plus de 1 000 lichens et plusieurs milliers de champignons ont été découverts ces dernières années, lors d'inventaires menés par des spécialistes en partenariat avec les équipes du Parc national.

Une telle diversité d’espèces est avant tout le reflet :

- d’une grande variété de roches (schiste, granite, grès, dolomie, calcaire, marne...),

- des influences climatiques contrastées (méditerranéenne, atlantique et continentale,

- de l’amplitude altitudinale de 300 m à 1 700 m,

- et des différentes utilisations passées et actuelles de ce territoire par l’homme.

Les contrastes peuvent être saisissants : dans un rayon de 30 km

autour des montagnes du Bougès se côtoient des

landes thermophiles à bruyère arborescente, des

landes montagnardes à callune et myrtille, des

landes subalpines à callune

et

genévrier nain, des chênaies vertes à

cyclamen des Baléares

et des

hêtraies montagnardes à luzule blanc de neige.

Autour du réseau particulièrement dense de sources et de cours d'eau se développent des végétations particulières : dans les tourbières, le rossolis, plante carnivore, est fréquent au pied des buttes moussues constituées de sphaignes ; l'aconit de Napel et le doronic d'Autriche signalent de loin les berges des ruisseaux, constituant de hautes prairies fleuries, les mégaphorbiaies ; une orchidée gracieuse et rare, la spiranthe d'été, affectionne particulièrement les fissures et replats suintants au contact des berges rocheuses.

Autour du réseau particulièrement dense de sources et de cours d'eau se développent des végétations particulières : dans les tourbières, le rossolis, plante carnivore, est fréquent au pied des buttes moussues constituées de sphaignes ; l'aconit de Napel et le doronic d'Autriche signalent de loin les berges des ruisseaux, constituant de hautes prairies fleuries, les mégaphorbiaies ; une orchidée gracieuse et rare, la spiranthe d'été, affectionne particulièrement les fissures et replats suintants au contact des berges rocheuses.

En savoir plus sur la

Flore du PNC.

Une stratégie scientifique.

Pour la connaissance et la protection.

Les enjeux des années à venir pour le territoire sont importants :

changements climatiques, évolutions socio-économiques, déclin de la

biodiversité, modification des paysages liée notamment à la

fermeture des milieux, raréfaction de la ressource en eau…

L’établissement public du Parc doit donc gérer un environnement en

profonde mutation et continuer notamment d’étudier l’interaction

homme-nature, elle-même en perpétuelle évolution, fondement de son

identité et de sa richesse.

Adossée à la charte, la stratégie scientifique du Parc national

2014-2029 porte la double ambition de continuer à acquérir,

comprendre et partager la connaissance des patrimoines, et

d’anticiper et accompagner les dynamiques sociales et économiques et

les grandes mutations environnementales. Elle fixe les orientations

et les priorités opérationnelles pour quinze ans en lien avec les

huit axes de la charte. Voici, ci dessous, quelques exemples de ces

priorités.

Des espèces prioritaires

L’acquisition des connaissances sur la biodiversité porte sur des espèces qui font l’objet de démarches nationales, dans le cadre des plans nationaux d’action. Des espèces indicatrices de certains fonctionnements ou changements sont également étudiées (papillons de jour, oiseaux des milieux ouverts et forestiers, rapaces, insectes indicateurs de vieilles forêts…). Six groupes d’espèces prioritaires pour le Parc national sont identifiés dans la stratégie scientifique et font l’objet d’inventaires et de suivis : les plantes à fleurs et les fougères (ou flore vasculaire), les papillons de jour (ou rhopalocères), les libellules (ou odonates), les criquets, sauterelles et grillons (ou orthoptères), les vertébrés : oiseaux, rapaces (hors vautours), mammifères, chiroptères, poissons et écrevisses, reptiles et amphibiens), et les coléoptères inféodés au bois mort et aux déjections animales.Le suivi des paysages agropastoraux

Les paysages de l’agro-pastoralisme ont valu au territoire son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Construits au fil des siècles par l’homme et les troupeaux, ces paysages sont évolutifs et vivants. La valorisation et la conservation de ce joyau supposent de mieux connaître le patrimoine bâti agropastoral, ainsi que la dimension immatérielle et les savoir-faire qui lui sont associés.L’eau et les milieux aquatiques

L’eau et les milieux aquatiques, richesses reconnues du territoire, restent des thèmes prioritaires. L’amélioration des connaissances des fonctionnements hydrologiques des milieux caussenards et cévenols et leur partage dans le cadre d’un observatoire structureront l’engagement du Parc national et de ses partenaires.

En savoir plus sur la

strategie scientifique.

Sensibilité et diffusion des données

Les atteintes à la biodiversité et à la géodiversité résultent

généralement d'une méconnaissance de ce patrimoine et il est donc

dans l'intérêt général de communiquer largement les informations

sur sa localisation. Les données sensibles constituent une

exception. Elles sont définies par le protocole du SINP, en

référence à l’article L.124‐4 du code de l’environnement, comme

des données particulières qui ne doivent pas être largement

diffusées pour éviter de porter atteintes aux éléments qu'elles

concernent (espèce, habitat ou élément géologique).

Dans le cadre du SINP et de la Loi Lemaire (octobre 2017), le Parc

national des Cévennes est tenu de diffuser ses données

d’observation. Cette diffusion doit être réalisée sur internet

sans restriction d’accès, sauf pour les données dites sensibles.

La sensibilité des données a été définie par des groupes de

travail au niveau national et régional. Elle repose sur

l’évaluation de trois critères :

- Risque d’atteinte volontaire dans la région ou dans un même contexte

- Sensibilité intrinsèque de l'espèce

- Effet de la diffusion de l'information (La disponibilité de l’information augmente‐elle le risque ?)

Pour chaque espèce, un niveau de dégradation géographique est

définie en fonction de certains critères (zone géographique, date

de la donnée, période d’observation, autres critères) : maille 10

km par 10 km, commune, département.

Parmi les données disponibles au sein du Parc national des

Cévennes, 87 espèces sont concernées par cette dégradation, ce qui

représente moins de 2 % des données.

En savoir plus sur les espèces sensibles :

Réseaux d'observateurs.

Faisceaux de connaissances.

Le Parc national fait partie d'un réseau de collecte de données

naturalistes. Il contribue ainsi à enrichir des bases de données

thématiques mises à disposition tant des spécialistes que du

public.

En multipliant les conventions d'échanges, le Parc national

valorise et élargit l'utilisation des données acquises par ses

agents.

Selon les sites internet, il est possible de CONSULTER les

informations, de TÉLÉCHARGER des synthèses voire de PARTICIPER

aux observations.

Sur le site consacré à l'INPN (Muséum national d'histoire

naturelle), on retrouve plus de 300 000 données sur la faune du

Parc national des Écrins parmi les 30 millions collectées sur

l'ensemble du territoire national et agglomérées dans cet

inventaire national.

Le Muséum national utilise ces informations pour réaliser des synthèses aux échelles nationales et internationales.

Cette démarche permet d'inscrire les enjeux environnementaux dans les politiques nationales et européennes.

Le Muséum national utilise ces informations pour réaliser des synthèses aux échelles nationales et internationales.

Cette démarche permet d'inscrire les enjeux environnementaux dans les politiques nationales et européennes.

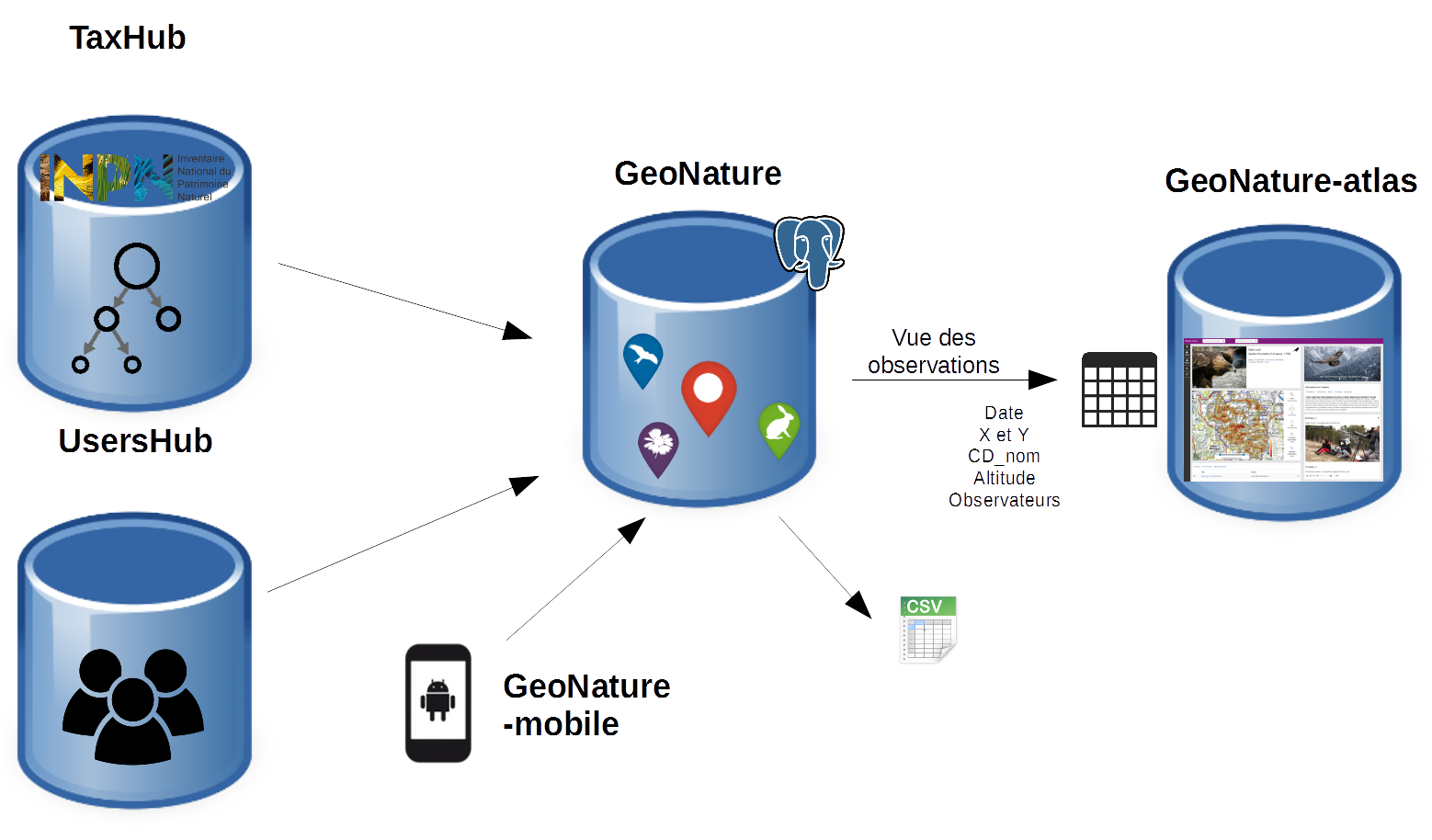

GeoNature-atlas.

Dans la constellation de l'opensource.

Biodiv'Cévennes utilise l'outil

GeoNature-atlas

développé par le Parc national des Écrins et publié sous

licence libre. Il est ainsi transférable librement à d'autres

structures qui souhaitent partager leurs observations

naturalistes en se basant sur les référentiels nationaux de

l'INPN.

Téléchargez la

fiche de présentation de GeoNature-atlas

pour en savoir plus.

Il fait partie d'un ensemble d'outils développé par le Parc

national et ses partenaires, pour pouvoir saisir, gérer et

traiter les données des différents protocoles (https://geonature.fr).

* Un logiciel Opensource est un programme informatique dont

le code source est distribué sous une licence dite « libre

», permettant à quiconque de lire, modifier ou redistribuer

ce logiciel.